I sonetti di Shakespeare sono tra le poesie più amate e conosciute in lingua inglese. Composti da 14 versi, sono divisi in tre quartine e un distico finale, conclusivo, in rima abab cdcd efef gg. Questa forma di sonetto e schema di rima è noto come il sonetto “inglese”. I sonetti di Shakespeare esplorano una vasta gamma di emozioni e temi, dall’amore e la perdita al tempo e alla mortalità. Molti di loro sono indirizzati a un misterioso giovane, che gli studiosi hanno ipotizzato fosse una persona reale o forse una versione idealizzata dello stesso Shakespeare. Qualunque sia il loro argomento, i sonetti di Shakespeare sono notevoli per la loro intuizione, bellezza ed eloquenza. Non c’è da meravigliarsi che abbiano ispirato i poeti per secoli. |

»»» Elenco completo Sonetti

»»» I Sonetti in Inglese, con audio lettura

I sonetti in Italiano ed in originale

| 1 – 20 | 21 – 40 | 41 – 60 |

| 61 – 80 | 81 – 100 | 101 – 120 |

| 121 – 140 |

141 – 154 |

Un’introduzione ai «Sonnets»

di Massimo Bagicalupo

Università degli Studi di Genova

link PDF Dipartimento di Scienze della Comunicazione Linguistica e Culturale

Man is in love and loves what vanishes,

What more i s there to say?

W.B. Yeats, Nineteen Hundred and Nineteen

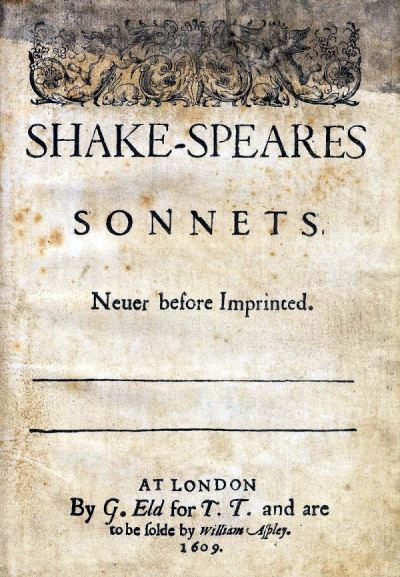

I Sonnets di William Shakespeare apparvero nel 1609 in un volume il cui frontespizio leggeva:

SHAKE-SPEARES

SONNETS,

Neuer before Imprinted

Il volume comprendeva 154 sonetti con numerazione araba, seguiti da un poemetto di 329 versi, con un suo frontespizio interno:

A Louers complaint,

B Y

William Shake-speare

I Sonnets sono poesie d’amore dedicate in gran parte a un giovane amico e patrono del poeta (1-126) e a una donna dai capelli o dall’incarnato scuro di cui i due amici si contendono i favori (127-154). Ad essi è congiunto A Lover’s Complaint o Lamento dell’amante (il sesso è imprecisato nell’espressione inglese come in quella italiana), dove è di scena una meschinetta sedotta con una lunga perorazione suasiva da un giovane rubacuori, quindi crudelmente abbandonata. Sicché l’“amante” del titolo sembrerebbe essere la donna, sebbene il poemetto contenga anche il lamento (falso) con cui il corteggiatore fa breccia nel cuore della poverina. Ciò conserva al titolo una dose di ambiguità.

Nell’ultimo decennio del 1500 si era avuta nell’Inghilterra elisabettiana una fioritura di raccolte di sonetti, inaugurata da Philip Sidney (Astrophel and Stella, 1591) e proseguita da Samuel Daniel (Delia, 1592), Thomas Lodge (Phillis, 1593), Edmund Spenser (Amoretti, 1595) e altri. Sia la raccolta di Daniel che quella di Lodge facevano seguire a un gruppo di sonetti un componimento più lungo intitolato “complaint”, quello di Daniel nella stessa forma strofica (la “rhyme royal”) del Lover’s Complaint di Shakespeare. Gli Amoretti di Spenser erano anch’essi conclusi da un lungo poemetto, l’incantevole Epithalamion, in cui il poeta festeggiava le sue nozze con l’amata, felice conclusione dei suoi “amoretti”.

La raccolta shakespeariana, pur apparendo in ritardo, si adegua a questo modello, e la critica novecentesca è andata rivalutando A Lover’s Complaint come parte integrante del tragitto poetico disegnato nei Sonnets. Anche i dubbi sull’autenticità del Complaint, avanzati fin dal ’700, si sono via via diradati, davanti alla dovizia di riscontri con il linguaggio dell’ultimo Shakespeare. Perciò sarebbe opportuno offrire anche al lettore italiano la possibilità di leggere la più celebre raccolta di sonetti della letteratura europea insieme all’appendice con cui fu originalmente pubblicata. Censurare A Lover’s Complaint perché ritenuto inferiore o avulso dalla raccolta significa commettere un’operazione arbitraria, anticipando un giudizio che dopo tutto va lasciato al lettore. Solo così egli avrà in mano tutto il fascicolo dei problematici Sonnets. La chiusa d’incerta lettura e qualità non può esserne preventivamente estrapolata.

Nel 1609 Shakespeare aveva 45 anni e aveva la sua carriera di drammaturgo e poeta quasi tutta alle spalle. Probabilmente aveva già cominciato ad allentare i rapporti con Londra e a trascorrere periodi più lunghi nella natia Stratford, dove nel 1608 la figlia Susanna gli aveva dato una nipotina. Nello stesso 1609 anno uscirono l’espres- sionistico Troilus and Cressida e il più recente e magico Pericles; l’anno prima era stato pubblicato King Lear. L’apparizione del volume dei Sonnets non doveva dunque essere nulla di eccezionale per un autore abituato a vedere i suoi lavori in vendita dai librai presso la cattedrale di St. Paul, ma che non sembra essersi occupato gran che delle proprie fortune editoriali. I lavori teatrali, è noto, erano proprietà della compagnia, che ne consentiva la pubblicazione di solito solo qualche anno dopo lo sfruttamento sulla scena (è il caso appunto di Lear e Troilus). Shakespeare appare distratto anche nei confronti dei Sonnets, per quanto nella Londra di meno di 200.000 abitanti del 1609 la loro pubblicazione non poteva certo sfuggirgli (del resto non sfuggirebbe a un autore londinese nemmeno oggi).

Quindici anni prima, all’inizio della carriera, aveva dato alle stampe due poemetti di cui faceva evidentemente gran conto, Venus and Adonis (1593) e The Rape of Lucrece (1594), apponendovi dediche rispettose al giovane Conte di Southampton, Henry Wriothesley. Coi Sonnets, che pure sono tanto superiori a quei poemetti, l’autore sembra invece aver voluto rimanere almeno formalmente in disparte: essi portano sì una dedica a un certo “Mr. W.H.”, ma firmata con le iniziali dell’editore, Thomas Thorpe. Da ciò l’ipotesi che si sia trattato di un’edizione non autorizzata, o che addirittura Shakespeare avesse voluto tenere nascosto il carteggio scottante costituito dai Sonnets, ipotesi che però nulla suffraga. Anzi, come avvertì forse il più autorevole studioso di documenti shakespeariani, E.K. Chambers, non si vede come i Sonnets si sarebbero potuti riunire e conservare se non ad opera dell’autore stesso, che poi poté dare ad essi un ordinamento nel complesso persuasivo, e concluderli col Complaint che la convenzione richiedeva. Magari, una volta ricevuto dall’editore il suo compenso, non si occupò più della cosa, lasciò fare: ma il testo della prima edizione non è particolarmente scorretto, è un lavoro discreto per i suoi tempi, il che conferma che tutto era regolare.

Quanto alla famosa dedica dell’editore a “W.H.”, definito (da Thorpe) “unica fonte dei seguenti sonetti”, ogni ipotesi è buona, al limite anche che l’abbia scritta il poeta come un messaggio in codice e firmata con le iniziali dell’editore per una qualsiasi ragione. Ma nel suo non dire mentre sembra dire essa somiglia in effetti alla raccolta, nella quale la “fonte” dei Sonnets, il giovane amato, è sempre di nuovo evocato ed esaltato e sempre sfuggente, sicché il lettore intende il suo carattere di simbolo o, per dirla coi trovatori, di senhal. Il giovane è il “tu”, una creazione dell’amore e l’amore stesso. È un modo di parlare, una relazione attraverso la quale la parola afferra il mondo. Una macchina, un procedimento per far musica e poesia. In questa prospettiva sfuggente, indefinibile, era appropriato che il poeta passasse la mano all’editore, che non apparisse come un “io”, un autore che presenta la propria opera come qualcosa di cui si può parlare, legata all’occasionale. Non vi è nel volume del 1609 un paratesto che dica “io”. Anche il titolo pone l’autore sintatticamente al genitivo, subordinandolo all’opera: “Shake-speares Sonnets”. E al titolo segue la dedica di un altro che guarda da fuori il mondo dove “our ever-living poet”, il nostro poeta sempiterno, è per sempre allacciato all’“only begetter” e al fantasma (taciuto nella dedica) della donna voluttuosa. Quindi si passa al sonetto 1, a una parola che non dice ma canta, è, e non si lascia certo prendere in un senso unico, fuor di metafora. Esiste solo la metafora, esiste solo la poesia.

Ma come e quando era nata la raccolta di versi che Shakespeare forse riordinò e vendette nel 1609 all’editore Thomas Thorpe? Sembra probabile che risalga in parte agli anni di Venus and Lucrece (1593-94), che erano anche gli anni della voga del sonetto, e che in buona parte sia stata terminata entro la fine del 1500, anche se alcuni sonetti della dama e il Lover’s Complaint ricordano per linguaggio e temi (il disgusto del sesso) la fase da Hamlet a Troilus. Quanto a criteri esterni, si ha la testimonianza di Francis Meres, che in un volume del 1598 (Palladis Tamia) lodava con orgoglio nazionalistico i poeti della sua età, elencava dodici opere teatrali di Shakespeare, e aggiungeva:

The sweet witty soul of Ovid lives in mellifluous and honey-tongued Shakespeare, witness his Venus and Adonis, his Lucrece, his sugar’d Sonnets among his private friends, etc.

L’anima dolce e arguta di Ovidio vive nel mellifluo Shakespeare, lingua mielata, come testimonia il suo Venere e Adone, la sua Lucrezia, i suoi Sonetti zuccherati circolanti fra i suoi amici personali.

Dunque Meres conosceva alcuni sonetti e li sapeva non pubblicati ma circolanti fra amici, il che concorda con l’ipotesi che il canzoniere a quella data fosse in buona parte già scritto (anche se uno scettico potrebbe obiettare che nulla dimostra che degli stessi sonetti si tratti: ma un poeta uomo d’affari come Shakespeare sarà ben stato un po’ economo nei riguardi della sua opera). L’anno seguente, 1599, uscì un volume di venti poesie attribuite a Shakespeare, The Passionate Pilgrim, in realtà opera di vari poeti, che però si apre con versioni leggermente diverse (e presumibilmente anteriori) dei sonetti 138 e 144, fra quelli più salaci e memorabili dedicati alla dama scura. Il che dimostra che il tema del disgusto sessuale era già ben presente in Shakespeare prima di Hamlet, Troilus e Lear. Insomma, nulla sembra escludere che i Sonnets del 1609 fossero già tutti scritti dieci anni prima della loro pubblicazione, ma naturalmente nulla vieta che Shakespeare abbia aggiunto e ritoccato il suo incartamento di versi. Tanto più che molti insistono a vedere nell’“eclisse” della “luna mortale” del sonetto 107 un’allusione alla morte di Elisabetta (1603). Ma è difficile, con la poesia in genere, e con quella di Shakespeare in particolare, mettere il dito su una metafora –“The mortal moon hath her eclipse endured”

– e pretendere di sapere cosa il poeta intendesse, a cosa si riferisse. Non ci può essere evidentemente una corrispondenza univoca fra eventi storici e invenzione poetica. (Per altri infatti si tratta di una malattia che la regina ha superato.) Questo ci riporta alla dedica a “W.H.”, quello che sembra essere l’indubitabile punto di contatto fra mondo poetico e mondo reale. Ma anche questo si rivela quanto mai sfuggente.

Nulla (se non forse l’estrema giovinezza) impedisce che W.H. sia William Herbert, conte di Pembroke (1580-1630), al quale (e al fratello Philip) John Heminge e Henry Condell dedicarono nel 1623 la prima edizione pressoché integrale del teatro di Shakespeare, con parole che vale la pena di citare:

For, when we view the places your H.H. sustaine, we cannot but know their dignity greater, then to descend to the reading of these trifles: and, while we name them trifles, we have depriv’d our selves of the defence of our Dedication. But since your L.L. have been pleas’d to think these trifles some-thing, heeretofore; and have prosequuted both them, and their Authour living, with so much favour: we hope, that (they out-living him, and he not having the fate, common with some, to be exequutor to his owne writings) you will use the like indulgence toward them, you have done unto their parent.

Poiché, quando consideriamo la nobile condizione delle vostre AA., non possiamo non vedere che la loro dignità è troppo alta per accondiscendere alla lettura di queste inezie: e nel definirle inezie ci priviamo della possibilità di difendere questa Dedica. Ma poiché le SS.VV. si sono compiaciute di ritenere queste inezie di qualche importanza prima d’ora, e hanno fatto oggetto sia queste che il loro autore da vivo di tanto favore: speriamo che (essendo esse a lui sopravvissute, e lui non avendo la possibilità, che altri hanno, di sistemare le proprie opere) voi avrete per esse la stessa indulgenza che avete mostrato al loro genitore.

Il lettore non avvezzo alla floridezza secentesca non può non sorridere quando i curatori parlano umilmente delle “inezie” del loro amico defunto. Non è nemmeno detto che il favore nei confronti di Shakespeare che essi attribuiscono a Pembroke sia più che un’altra mossa retorica, anche se egli aveva fama di mecenate e amico di scrittori, e compose versi egli stesso. Di lui si sa anche che nel 1595, a quindici anni, si era cercato di farlo sposare a una giovane della sua condizione, ma che egli non ne aveva voluto sapere, e la cosa si era ripetuta nel 1600. Questa potrebbe essere stata l’occasione dei sonetti “matrimoniali” che curiosamente avviano il canzoniere amoroso shakespeariano, invitando il giovane a sposarsi e generare figli che testimonino la sua bellezza.

Herbert si stabilì a Londra nel 1598, e nel 1601 ebbe la cattiva sorte di mettere incinta Mary Fitton, una delle damigelle della Regina: piuttosto che sposarla si fece imprigionare e bandire dalla corte. A qualche decennio dalla morte, lo storico e statista Edward Hyde, conte di Clarendon, lo ricordava come segue:

Si dedicava a tutti i piaceri, quasi a tutti gli eccessi. Fosse per costituzione naturale, o per mancanza di felicità domestica (a riguardo fu infatti disperatissimo, avendo pagato troppo cara la fortuna della moglie dovendosi prendere anche lei per soprammercato), era immoderatamente dedito alle donne. Ma anche in questo campo conservò tale potere e giurisdizione sul suo appetito da non essere attratto tanto dalla bellezza e dalle attrattive esterne, quanto dalle doti mentali che manifestavano uno straordinario ingegno e spirito e sapere, e procuravano gran piacere nella conversazione. A queste cose sacrificò se stesso, il suo tempo prezioso, e molta della sua fortuna.

Sono annotazioni che possono concordare con quel che del giovane, la sua foga e le sue macchie, ci dicono i Sonnets. Un cui culmine è la requisitoria contro la lussuria (129), vista come passione che tutto trascina, ingannevole traditrice e assassina, disprezzata soprattutto da coloro che più la cercano, ma in fondo fatalisticamente giustificata come esperienza comune degli esseri umani, loro doloroso paradiso. Comunque l’ipotesi che W.H. e il giovane siano la stessa persona e che questi sia William Herbert (e non Henry Wriothesley, dedicatario dei poemetti del 1593-94, o altri ancora), rimane solo un’ipotesi, per quanto anche Chambers non la disdegni. J.B. Leishman, da cui ho tratto queste citazioni, dice che essa interessa più che altro per definire il tipo di persona che Shakespeare evoca.

Ma forse la stessa possibilità di identificare il giovane dei Sonnets con una persona reale è un’illusione. L’abbiamo già visto, egli è una creazione soprattutto poetica, un personaggio come quelli del teatro di Shakespeare, ma di essi meno caratterizzato. È il non plus ultra, oggetto di un amore pressoché religioso, fin dal primo sonetto, dove lo troviamo apostrofato come “the world’s fresh ornament / And only herald. of the gaudy spring”. Egli è caratterizzato dall’unicità, è un culmine che non è mai stato e non si ripeterà mai, ed è dunque una persona ideale, il cui stesso nome non si può dire, laddove nella convenzione petrarchesca il nome attribuito alla donna (da Laura in poi) era sempre rivelato e costantemente invocato. Si noti a questo proposito la significativa anomalia del titolo, puramente generico, Shakespeare’s Sonnets, rispetto alle raccolte del tempo. Certo, guardando i due arguti sonetti 135-136, che chiedono alla dama di concedere le sue grazie a tutta una schiera di persone il cui nome è Will, che il poeta per una volta afferma essere il suo nome (“or my name is Will”), viene da supporre che sia Will anche il nome del giovane (William Herbert?). Ma proprio come rivelano questi due sonetti ridondanti di bisticci, Will è anche “voglia” e addirittura la vagina spaziosa (“large and spacious”) della buona donna. Il nome si confonde con – è – il desiderio. Così come il Principe Ignoto di Puccini (“il nome mio tu non saprai”) appare a Turandot portare solo il nome di “amore”.

Il canzoniere amoroso di Shakespeare ha la peculiarità di narrare il rapporto fra il poeta (identificato esplicitamente come tale) e un giovane, rapporto in cui si inserisce come elemento di disturbo una donna. Amore platonico e amore fisico. Adhesiveness e amativeness, come Walt Whitman chiamò rispettivamente l’amore fra uomini (da lui celebrato in Calamus) e l’amore fra uomini e donne (Children of Adam). La scelta del giovane come oggetto d’amore e di creazione poetica è resa esplicita, teorizzata, nel pur divertito sonetto 20. Dopo aver nei sonetti 1-17 invitato il giovane al matrimonio, il sonetto 18 (“Shall I compare thee to a summer’s day?”) ne decanta la bellezza e misura, in versi insuperati nella lirica di tutti i tempi. Dove però si scopre anche che la permanenza che il giovane a differenza del giorno d’estate possiede è un dono del suo poeta, tema ribadito nel sonetto 19. Per cui la lode dell’amato impareggiabile ha qualcosa di speculare, ed egli si identifica con la stessa opera poetica.

Quindi, come si diceva, il sonetto 20 affronta direttamente l’anomalia della virilità dell’amato, in un contesto dove la donna gli è contrapposta come artificio (belletto, menzogna). Egli è cosi oggetto ideale d’amore, “A man in hue all hues in his controlling” – che è un verso misterioso nel cercare di afferrare il tutto, un uomo- universo, e chissà quanti bisticci vi si potrebbero scovare. Dopo le due quartine che ribadiscono il concetto “uomo non donna, pur avendo le qualità migliori delle donne”, la sestina (cioè la terza quartina e il distico) afferma con una strizzata d’occhio che in effetti egli doveva essere donna, ma che la natura nel plasmarlo, innamoratasene, “aggiunse una cosa che non fa al caso mio” (“zontadote na roba inutile par mi” nella felice traduzione in triestino di Isabella Panfido). (“Addizionando un ente che è un niente, per il mio desiderio” recita il più ergotante Sanguineti.) Sicché egli potrà dare alle donne il piacere del suo amore, al suo poeta il suo amore in essenza. Egli è insomma l’androgino, l’oggetto d’amore ideale a cui tutti i sessi tendono al di là della differenziazione. Un concetto ponderoso espresso con leggerezza maliziosa, quasi uno scherzo galante.

Shakespeare non è il solo ad aver scritto rime per un giovane. Si cita a riguardo Michelangelo, che però confessava una vera passione immediata, quasi extraletteraria, mentre quella di Shakespeare è, nell’esito, letteratura dall’inizio alla fine. Si cita la Cynthia (1595) di Richard Barnfield, raccolta rivolta alla Regina (Cinzia o Diana) e a un giovane. Da parte sua Benedetto Croce segnala utilmente che “il bel giovane, atteggiato e trattato da Adone, divenne comunissimo nella lirica nostra secentesca e marinista, al pari dei sonetti d’amore per donne che avevano qualche caratteristica singolare, le chiome rosse o il colorito brunito, o perfino contraria o insolita alla bellezza, la statura troppo alta o troppo piccina”. C’è dunque nel poeta barocco

– quale Shakespeare era – anche la ricerca del tema insolito, che stacchi dalla convenzione, e che a sua volta può divenire conven- zione. Ma ciò avvenne appunto dopo: Shakespeare iniziando forse per un’occasione reale la sua sequenza matrimoniale, si trovò poi fra le mani una trama insolita che meritava di essere sviluppata e che rispondeva ad alcune delle sue preoccupazioni più profonde: il senso della vita, della bellezza, della poesia, e il loro confronto col tempo che non perdona; la passione e l’ideale, coscienza e volontà. Ci pare dunque che il poeta inventò la vicenda dei Sonnets come quella di uno dei suoi più bei drammi, anzi più che per questi, visto che spesso le loro vicende sono riprese da fonti o lavori teatrali preesistenti. Qui c’era il precedente petrarchesco e le sue numerosissime varianti. Si trattava di darne una variante più nuova e più profonda, di dar parola a una visione poetica del mondo. “Man is in love, and loves what vanishes”, dirà William Butler Yeats. Il tema della decadenza inevitabile di ogni cosa, della fine universale, della vita che passa, è mantenuto da Shakespeare a un livello altissimo, non è per qualche ragione mai scontato come potrebbe essere in mano a un poeta meno grande. Ed è anche trattato originalmente. Ad esempio J.B. Leishman nota che la contemplazione dello svanire di ogni cosa non conduce mai al carpe diem, all’invito cioè a godere del breve tempo concesso. Ciò si addice bene al platonismo dei Sonnets, un amore che non può essere goduto fisicamente, ma è, pienamente, o viene meno per un distacco della persona amata. Anche il tempo lo minaccia sempre, ma in qualche modo è tenuto a bada. Si veda il sonetto 64, sconso- lato, e la replica del successivo, che invoca il miracolo eternante dell’“inchiostro”, della scrittura. O si veda l’affermazione suprema di

116: “Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks / Within his bending sickle’s compass come”. L’amore che sfida il tempo è diverso dall’amore del carpe diem, legato alle labbra e alle guance rosa. Altrove Shakespeare seppe esprimere il carpe diem con una felicità tutta sua:

In delay there lies no plenty;

Then come and kiss me, sweet and twenty, Youth’s a stuff will not endure.

(Twelfth Night II 3)

Il sentimento dei Sonnets è assai diverso da questo canto idillico e realistico. L’amore fisico della donna bruna, la voluttà, è altra cosa, con cui non si scherza. È il principio dell’oscurità e della falsità annunciato fin dal sonetto 20. Dubbio e falsità che tuttavia si annidano anche nel possesso intatto dell’amore del giovane.

Sicché i Sonnets possono raccontare, ancora prima di far entrare in scena la seduttrice, una storia di intermittenze, di variazioni, a volte drammatiche, talvolta acrobatiche nel gusto dei bisticci e delle immagini condotte spericolatamente finché stentano a reggere. Ma nel testo inglese il calco musicale riesce pur sempre a creare eleganza e scorci profondi nei giochi di parole più arrischiati. Le traduzioni inevitabilmente incespicano in questi punti, così come tentano vanamente di riprodurre le pure mosse liriche, che hanno a volte una semplicità assoluta: “Shall I compare thee to summer’s day?”. Ovvero quel supremo avvio: “How like a winter hath my absence been / From thee, the pleasure of the fleeting year!” (97). Dove ritorna l’immagine assoluta che avevamo segnalato in 1: “Thou that art now the world’s fresh ornament…” Si capirà come il giovane oggetto-soggetto della riflessione poetica, “il piacere dell’anno fuggente”, vada inteso essenzialmente come un momento di tensione. Una presenza, un’estate, un piacere, che è. E le parole di Shake- speare furono non per nulla definite zuccherate da Francis Meres. “How like a winter hath my absence been…” Esse si sciolgono sulla lingua, puro suono tattile, eppure ogni parola ha una sua nitidezza e necessità sintetica. La musica come la più profonda conoscenza.

Il sonetto shakespeariano ha sette rime (abab-cdcd-efef-gg), due di più del sonetto petrarchesco, più virtuosistico (abba-abba-cde- cde). Come si vede dallo schema, la misura shakespeariana è formata da tre strofe parallele seguite da un distico a rima baciata. Per cui i sonetti avranno di consueto l’andamento di una riflessione tripartita siglata da una conclusione epigrammatica. Permane tuttavia in qualche misura la distinzione petrarchesca fra ottava e sestina, e non di rado anche i sonetti shakespeariani subiscono una svolta al verso

9. Così, nell’insuperato sonetto 18, “Shall I compare thee to a summer’s day?”, le prime due quartine spiegano perché l’estate non è bella e temperata come l’amico, e la sestina inizia con la mossa stupenda:

But thy eternal summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou ow’st,

Nor shall Death brag thou wand’rest in his shade

When in eternal lines to time thou grow’st.

Nella struttura del sonetto e delle sue quartine il gusto barocco delle simmetrie e dei bisticci può trovare spunti continui. Così qui la forza retorica dell’affermazione è legata alla presenza della negazione nei primi tre versi, che è posta all’inizio dei versi secondo e terzo, così d’altra parte creando una struttura chiastica A-B-B-A (But thy eternal – Nor – Nor – When in eternal) che entra in tensione con quella delle rime (abab). Questa d’altra parte è ribadita dal parallelismo fra versi 1-2 e 3-4: tutti costituiti di una proposizione completa, le due coppie formate da una prima proposizione seguita da una coordinata o subordinata (Nor lose… When in…) che si conclude con un’azione del “tu”, e con una rima particolarmente ricca, bisillabica (thou ow’st – thou grow’st). Come attori si contrappongono l’estate (1) e la morte (3), entrambi riferiti all’azione del “tu”, oggetto principale di celebrazione.

Per quanto riguarda le rime va infatti ricordato che in inglese esse sono di solito monosillabiche, poiché le parole sono in maggioranza tronche o monosillabe (come qui fade/shade). La rima piana o femminile è inconsueta e crea un effetto di musicalità o enfasi, e produce un allungamento del verso. Questo è infatti di regola una pentapodia giambica di dieci sillabe con cinque accenti sulle sillabe pari, compresa la decima. Se il verso ha chiusa femminile si avrà una sillaba in più, per un totale di undici sillabe. Una verifica sui sonetti

1-20 rivela che undici di essi presentano almeno una rima piana, alla quale non di rado se ne affiancano delle altre; 1, 3 (2), 8 (2), 9 (rima franta ai vv. 10/12), 10, 11 (3), 15, 16, 17, 20 (7). (Ho indicato fra parentesi il numero delle rime piane quando superiore a uno.) Come si vede, il sonetto 20 è eccezionale in quanto tutte le rime sono femminili (e dunque tutti i versi di 11 sillabe):

A woman’s face, with Nature’s own hand painted,

Hast thou, the master-mistress of my passion…

Non è certo un caso che sia questo il sonetto in cui Shakespeare svolse il tema dell’androgino, del “master-mistress”: anche la rima si fa tutta femminile, con quella specie di appoggiatura finale della sillaba non accentata, musicale, maliosa e maliziosa. Solo un altro sonetto si avvicina a questo, con sei rime femminili su sette:

“Farewell: thou art too dear for my possessing…” (87). Ma qui l’effetto vuol piuttosto essere ossessivo perché 10 versi su 14 terminano con un verbo in -ing. O comunque si tratta di un’esi- bizione di perizia formale.

Le sole eccezioni alla misura classica del sonetto nel canzoniere sono il 99, di 15 versi anziché 14, e il 126, che funge da congedo rassegnato al bel giovane alla fine del nucleo principale della raccolta;

O thou, my lovely boy, who in thy power

Dost hold Time’s fickle glass, his sickle hour…

Qui, a confermare l’importanza del congedo, in cui si ammette che alla fine il tempo non potrà non prevalere, i versi sono 12, le rime sono baciate (non alternate come sempre altrove), e quattro di esse (come nel distico or ora citato) riprendono la mossa femminile nella conclusione.

Il sonetto offre dunque al discorso poetico una misura al quale esso si conforma più o meno, rendendo possibile e leggibile tutta una serie di variazioni. Alla simmetria metrica si oppongono delle dissimmetrie sintattiche più o meno marcate, che risaltano immediatamente sullo sfondo della forma chiusa e rigida. Il lettore impara presto a leggere una quartina alla volta e rilevare, come ad esempio abbiamo fatto sopra nel sonetto 18, la tensione fra chiasmo a-b-b-a e rima abab. Relazioni di simmetria e opposizione si stabiliscono inoltre fra le singole quartine e il distico che cerca di risolvere le tensioni complessive in una sola battuta. Ma si tratta spesso di una soluzione artificiale, un equilibrio precario che di nuovo contrasta con l’apparente sicurezza del gesto finale. Per questi distici c’è sempre stata una certa insoddisfazione da parte dei lettori, espressa anche da Croce, che estende la riserva ai Sonnets in genere (e non c’è dubbio che, tutti o quasi magistrali, non tutti siano egualmente memorabili). Croce parla di “impeto lirico incanalato nell’epigrammatico”, che impoverirebbe ad esempio l’“amletico” sonetto 66, svolto “con enumerazioni e parallelismi” e “costretto a terminare, in ubbidienza al metro letterario, con cadenze da madrigale, nella chiusa a rime baciate”. Ciò non impedisce a Croce di individuare con finezza pregi e temi dei Sonnets: il “tremito lirico” che “ravviva il luogo comune letterario”, e poi la pensosità, la squisitezza morale, la ricchezza di riferimenti psicologici; vi si riconosce spesso il poeta dei grandi drammi: talora, vi risuona la maledizione per la voluttà avvincente, che sarà poi dell’Antonio e Cleopatra, tal’altra l’angosciato e il perplesso d’Amleto, più di frequente vi balena la visione della realtà come apparenza e dell’apparenza come realtà, il Sogno e la Tempesta…

Sono in effetti questi alcuni dei motivi e sentimenti centrali che il lettore trova nella raccolta. Per quanto riguarda la forma, si può concludere che Shakespeare seppe sfruttare forse meglio di chiunque altro le possibilità infinite di variazioni che essa gli offriva, creando il dissimile nel simile con la sua incomparabile capacità di linguaggio. Egli qui operava su forme e strutture più astratte e pure che nei drammi, e questo ben si confaceva al carattere intellettuale- emotivo dell’esperienza evocata. Ma il gioco supremo può a ogni momento farsi riflessione dolente, come nelle grandi meditazioni malinconiche che volentieri iniziano con una temporale, un When…, al quale sappiamo già che corrisponderà da qualche parte in posizione parallela un Then…: “When in disgrace with fortune and men’s eyes…” (29), “When to the sessions of sweet silent thought…” (30), “When I consider everything that grows…” (15), “When in the chronicle of wasted time…” (106). La forma più pura ha la capacità di dire l’esistenza. (Fra parentesi, il secondo verso di quest’ultimo sonetto diede felicemente il titolo alla prima classica traduzione della Recherche proustiana: Remembrance of Things Past.)

Queste caratteristiche strutturali macroscopiche del sonetto, e la tensione fra forma e contenuti, hanno richiamato sui Sonnets l’attenzione della critica, soprattutto strutturalista, che qui aveva di che lavorare più agevolmente che nei drammi, dove la forma è fluida ed è più difficile cogliere le grandi strutture di opposizione e ripetizione che pure esistono. Così, da Roman Jakobson in poi, i Sonnets sono divenuti pretesto di esercitazioni didattiche, e sono serviti a dimostrare la validità di questo o quel metodo critico. Ma le strutture che essi mettono in opera sono appunto macroscopiche, lapalissiane, e ogni lettore apprende a servirsene con un minimo di accortezza. Più difficile, difficile come nei drammi, è cogliere il tutto, la sua musica sfuggente. Anche se non c’è dubbio che il tema di fondo dei sonetti sia l’amore, un tema non-tema se vogliamo, in quanto sfuma in altro, nella vita e nella poesia, ma che il lettore deve tenere ben fermo. Lo ripetiamo, per quanto ovvio, perché non di rado il maestro strutturalista, tutto preso a seguire le rincorse di aggettivi e participi, lo dà per scontato, o magari lo dimentica. A questo punto sembra che il canzoniere di tutto parli salvo che del suo argomento deputato.

Abbiamo visto che è verosimile che i Sonnets siano stati ordinati da Shakespeare per la pubblicazione, comunque nessun tentativo di riordinarli ha dato frutto. Di solito il lettore privilegia quelli che sono entrati nelle antologie e che staccano dal complesso. Fanno parte di questi favoriti i sonetti 18, 29, 30, 31, 33, 53, 54, 57, 73, 87, 90, 94,

97, 98, 102, 104, 106, 109, 116, 129, 146 (che sono quelli che Mario Praz elenca nella sua Storia letteraria). Ma ve ne sono molti altri i cui versi si odono citare comunemente, o su cui altri poeti hanno riflettuto. Come S.T. Coleridge, che in un suo quaderno riportava l’avvio del 107 (sulla “prophetic soul” del mondo), o William Wordsworth, che in un luogo visionario del Prelude (libro V), cita la conclusione del 64, che abbiamo già ricordato per la sua accorata rassegnazione. O Eugenio Montale che, a epigrafe di una sezione delle Occasioni, riportava (senza dover cercare molto lontane) alcuni versi autunnali del 5. Questi autori, come molti lettori, hanno a volte usato i Sonnets come talismano, da cui estrapolare delle parole, una citazione tutta loro. La lingua shakespeariana è infinitamente citabile per il suo carattere di novità nella naturalezza: essa dà tutto quello che può dare, e ne è premiata anziché violentata. Però è come discorso concluso più che come frammento che i Sonnets furono composti e vanno letti. Ogni composizione sta a sé, è un dono ai “private friends” fra cui circolava, una riflessione compiuta. Diverse composizioni formano dei gruppi e non di rado un sonetto continua o si allaccia alla riflessione di quello contiguo. Tanto che è rischioso voler interpretare un sonetto senza tener conto dei precedenti e successivi e di tutto il canzoniere. È rischioso comunque interpretare. Si può solo leggere: entrare nel discorso, nelle sue continue metamorfosi. Così il celebre sonetto politico sul potere e la sua corruzione, “They that have pow’r” (94), riflessione apparentemente generale in cui il “tu” è assente, non andrebbe disgiunto dalle proteste dei sonetti contigui per l’inaffidabilità e ambiguità dell’amato, che fra l’altro riprendono la stessa immagine centrale del bel fiore o frutto decaduto:

How like Eve’s apple doth thy beauty grow

If thy sweet virtue answer not thy show! (93)

For sweetest things turn sourest by their deeds; Lilies that fester smell far worse than weeds. (94)

How sweet and lovely dost thou make the shame

Which, like a canker in the fragrant rose,

Doth spot the beauty of thy budding name! (95)

Dappertutto scorgiamo forme riflesse e ripetute, come in una sala degli specchi. È necessaria una lettura insieme macroscopica e microscopica, non meno che per le grandi costruzioni del Novecento come appunto la Recherche o i Four Quartets. Il piacere delle corrispondenze (musicali) è parte integrante della comprensione.

Guardando i Sonnets nel loro complesso, si è già detto che risultano divisi in una prima parte più ampia dedicata al giovane (1- 126) e una seconda parte in cui entra in gioco la donna bruna (127- 54), l’altro tipo di amore, che dialoga con l’amor platonico così come il desiderio umano assume forme più e meno alte, più e meno immediate. Una parabola discendente, che una commentatrice, Anna Luisa Zazo, ha suggerito di leggere come un capovolgimento di quella tracciata da Francesco Petrarca nei Trionfi, che celebrano nell’ordine amore, castità, morte, fama, tempo, divinità – passano cioè dall’umano all’eterno – laddove i Sonnets procedono dall’idea della perpetuità poetica e naturale alla distruzione operata dal tempo e all’amore fisico dilaniato da opposte pulsioni (la lussuria come paradiso che conduce all’inferno). Nella sezione dedicata al giovane si possono individuare degli episodi distinti, come quello matrimo- niale iniziale e quello in cui a far ombra al poeta non è una donna ma un altro poeta dai versi enfatici e in qualche modo demoniaci (per cui i critici si sono sbizzarriti a identificare questo rivale ora con Christopher Marlowe, ora con George Chapman, o altri – ma si tratta ancora una volta di episodio di romanzo, fiction nel risultato se non nell’occasione). Altri gruppi di sonetti riguardano assenze ora del poeta ora dell’amico, e colpe e trasgressioni dell’uno e dell’altro. Per cui è possibile tracciare uno schema approssimativo delle sequenze del canzoniere, su cui concordano grosso modo i commentatori.

Riportiamo di seguito in forma semplificata quello indicato dalla

Zazo:

1-19 sonetti matrimoniali

20-58 amore e poesia

20-28 affermazione e analisi del sentimento

29-31 unità d’amore

32-42 tormento d’amore

43-48 assenza

49-52 temuta perdita e viaggio

53-55 celebrazione neoplatonica e eternità poetica

56-58 lontananza accettata

59-75 il tempo

76-86 il poeta rivale

87-96 abbandono e ambiguità

97-108 riconciliazione

109-126 colpa e indegnità del poeta

127-154 la dama scura

Si tratta solo di una traccia che ognuno può modificare trovando diversi punti nodali, tuttavia essa conferma che l’ordine dei Sonnets del 1609 è lungi dall’essere casuale. Spesso i punti di passaggio da una sequenza all’altra sono sfumati, in altri casi (20, 127) si ha veramente l’annuncio inequivocabile di un tema, o la conclusione di un percorso, come nel sonetto 126, già ricordato, che congeda in un certo senso il giovane, e nel 152, che chiude drammaticamente la sezione dell’amore carnale. Dopo tutto, siamo nel clima protestante e nascostamente puritano che sente il sesso come un travaglio spirituale forse più tormentoso che nell’Europa cattolica. I sonetti conclusivi 153-154, rifacimenti di uno stesso epigramma dell’Antologia palatina, hanno l’aspetto e la leggerezza di esercitazioni galanti: risolvono il dramma amoroso in decorazione, cioè non lo risolvono, ma passano nuovamente all’ambito della poesia, della sua storia, e delle sue variazioni e divagazioni: l’uguale nel diverso. Ciò che si dice non è necessariamente da intendere alla lettera. Si torna insomma al distacco autore-opera più volte rilevato. Dopo tutto nel sonetto 54 Shakespeare si era rifatto alla storia della poesia ripetendo un motivo classico e rivendicando la potenza duratura della propria opera: “Not marble nor the gilded monuments / Of princes shall outlive this pow’rful rime”. Eppure queste affermazione risonanti erano circolate solo privatamente e videro la luce forse solo perché a Shakespeare fece comodo quel che poté offrirgli l’editore Thomas Thorpe.

Se nei Sonnets come li possediamo si assiste a una parabola discendente, dall’amore perfetto alla confusione e addirittura a un moto di cristiana contrizione e mortificazione del corpo (146), esso può dirsi corrispondere a quello del teatro di Shakespeare, che scende dall’atmosfera più serena e giocosa degli ultimi anni del 1500 a quella problematica di Hamlet, e poi alle denunce selvagge di Troilus, Lear e Timon. Manca nei Sonnets lo stemperarsi finale dei drammi romanzeschi in una terra che non c’è, in una musica arcana che tende a lasciarsi alle spalle i poveri sentimenti e tormenti umani (Winter’s Tale, Pericles, Tempest): anche se nei Sonnets c’è la premessa di quella stagione naturalistica nell’attenzione alle stagioni, al Tempo che passa (grande protagonista degli ultimi drammi), e nella loro qualità di canto che guarda solo a se stesso.

Dei Sonnets sono possibili infinite letture. Oggi essi ci stuccano e confondono, domani le loro parole paiono esprimere l’intima essenza delle cose. Esse non si lasciano fissare, tranne forse quando l’amarezza del vecchio attore, “in disgrace with fortune and men’s eyes” (29), sembra prevalere. Vecchio a trent’anni o poco più? Macbeth che paragona la vita a un povero attore sulla scena che si dimena e pavoneggia per qualche ora, “and then is heard no more” (V, 5)? Se non proprio vecchio, capace di sentire cosa significa invecchiare. Dopo tutto Byron dettò il suo addio alla giovinezza nel Canto I del Don Juan, scritto a Venezia nel 1818, quando aveva giusto trent’anni:

No more – no more – Oh! never more on me

The freshness of the heart can fall like dew,

Which out of all the lovely things we see

Extracts emotions beautiful and new…

Mai più – mai più – oh! mai più per me

la freschezza del cuore stillerà come rugiada,

che da tutte le cose attraenti che vediamo

trae emozioni belle e nuove…

Versi che tutti ricordano, ma di una straordinaria banalità, specie se letti a confronto con il sonetto 29. A proposito di questo sonetto, ricordando quel che si diceva sopra della fortuna della raccolta presso i poeti, vale la pena di segnalare che T.S. Eliot, altro vecchio più poetico che anagrafico, ne elabora un verso (“Desiring this man’s art and that man’s scope”) nel poemetto Ash Wednesday, che congiunge a Shakespeare il nostro Guido Cavalcanti:

Because I do not hope to turn again

Because I do not hope

Because I do not hope to turn

Desiring this man’s gift and that man’s scope

Perché non spero di tornare ancora

Perché non spero

Perché non spero di tornare

Desiderando il dono d’uno e l’intelletto d’altri

Chissà perché l’Eliot quarantaduenne sostituì gift ad art, unico intervento sulla citazione da Shakespeare. Forse in segno di sfida al maestro supremo. E per una ritrosia (che Shakespeare non aveva) a presentare l’“io” della poesia come poeta, uomo d’arte. Egli tornò ancora una volta ai Sonnets nel suo ultimo e più ambizioso poemetto, Little Gidding (quarto dei Four Quartets), dove questa volta Shakespeare è congiunto non a Guido ma a Dante. Camminando nella Londra bombardata del 1940, egli incontra un fantasma, un suo Brunetto Latini, un “maestro morto” che definisce “a familiar compound ghost / Both intimate and unidentifiable” (un fantasma composito e familiare / insieme intimo e inidentificabile). Se passiamo al sonetto 86 troviamo che il poeta rivale è suggestionato, posseduto, da un “affable familiar ghost”, che è evidentemente l’originale dell’espressione eliotiana. Nel sonetto è uno spirito demoniaco; in Little Gidding è piuttosto un altro poeta, non necessariamente rivale, che gli parla della vecchiaia e della morte. È un poco anche Shakespeare e il fantasma d’Amleto (cui Eliot allude esplicitamente quando il suo Brunetto londinese svanisce al suonare della sirena, anziché al canto del gallo). Shakespeare, si narra, recitava proprio la parte del fantasma.

In questo contesto ci piace anche ricordare un sodale e connazionale di Eliot, Ezra Pound, che nell’estate del 1945, nel campo di prigionia di Metato sull’Aurelia presso Pisa, s’imbattè in un’antologia tascabile della poesia inglese, The Pocket Book of Verse di M.E. Speare, che uno dei soldati americani del campo aveva abbandonato nella latrina. Il libretto comprendeva sedici sonetti canonici, primo fra essi il 12, “When I do count the clock that tells the time” – immagine abbastanza appropriata a un prigioniero – che si conclude con il solito invito al matrimonio: “And nothing ’gainst Time’s scythe can make defence / Save breed, to brave him when he takes thee hence”. Pound stava scrivendo in un quaderno i versi che sarebbero diventati i Canti pisani, e ricordava di aver udito il suo amico e maestro Yeats comporre una poesia su un pavone, un “peacock”. Chi crea un pavone nell’orgoglio del suo occhio, dice Yeats, non si cura delle ricchezze. Sicché, ricordando anche l’avvio del sonetto 55 (e la sua fonte latina “Exegi monumentum aere perennius”) Pound annotò questo caratteristico nodo e ingorgo citazionale:

a great peacock aere perennius

or as in the advice to the young man to breed and get married (or not)

as you choose to regard it

un grande pavone aere perennius

o come nei consigli al giovane di far figli e sposarsi (o no)

secondo come si consideri

(Canto 83)

Cioè i poeti scrivono e creano una forma che rimane, o piuttosto affermano di crearla: come fa Yeats in The Peacock e Shakespeare nei suoi ambigui consigli al giovane amico. È tipico di Pound che riprenda la parola precisa che ha letto nel sonetto 12: breed. E alluda con una certa esasperazione al problema dei Sonnets: “as you choose to regard it”. (L’allusione poundiana ai sonetti matrimoniali fu segnalata la prima volta da Donald Davie in Ezra Pound: Poet as Sculptor, 1965.) Forse nel campo di Metato, alla fine della guerra, le affermazioni perentorie dei poeti sull’eternità della loro opera, sono accettate sì, ma con un certo beneficio d’inventario. Eppure Pound sta anche dicendo: ho conosciuto Yeats, in lui ho sentito rivivere Shakespeare. E ora anch’io sono qui a prendere degli appunti che non verranno tanto facilmente dimenticati. Exegi monumentum.

Ma la più celebre rielaborazione letteraria dei Sonnets è il racconto di Oscar Wilde, The Portrait of Mr. W.H. (1889), in cui Wilde dà forma narrativa al dibattito esasperante sull’identità del W.H. della dedica di Thorpe. Vale la pena di leggere il racconto già solo per trovarvi riferite le ipotesi che tuttora ogni commentatore e prefatore dei Sonnets è tenuto a riferire. C’erano già tutte (o quasi)

oltre un secolo fa. Wilde però fa proporre a uno dei suoi personaggi

una propria teoria, che W.H. fosse un Willie Hughes, giovane e femmineo attore della compagnia di Shakespeare, il cui cognome si ricava dallo strano verso 7 del sonetto 20, ma ahimè non ha riscontro nell’elenco degli attori dei drammi shakespeariani riportato nel primo in-folio. Nel racconto di Wilde il proponente della teoria, Ciryl Graham, che è morto immolandosi per essa, è arrivato a creare una prova spuria commissionando a un falsario un ritratto del presunto Willie Hughes, con “la mano posato sulla pagina della dedica dei Sonnets”. Wilde è troppo intelligente però per sposare (come hanno fatto diversi critici) la propria teoria. Essa viene presentata al narratore da Erskine, un amico di Ciryl, come falsa, follia, ma ciò nonostante convince il protagonista, che rilegge (per il piacere del lettore) tutti i Sonnets trovandovi prove da ogni parte. Però a un certo momento esce dal suo schema interpretativo e si avvede che di prove non ce n’è alcuna. Nel frattempo però ha contagiato e convinto lo scettico Erskine che gli ha raccontato la storia e mostrato il ritratto, il quale a sua volte muore affermando di sacrificarsi per la teoria di Willie Hughes. Il narratore corre a Cannes sperando di farlo desistere dal suicidio, ma è troppo tardi. Erskine è morto, la madre è affranta. Solo per caso egli apprende però dal dottore che Erskine è morto di tisi… lasciandogli il famoso ritratto. Anche il suo sacrificio era dunque impostura (e forse lo sarà stato quello di Ciryl). Si tratta di una bellissima variazione sulla verità della maschera, in cui nulla viene dato per certo, e in cui i critici con le loro teorie vengono derisi, ma Wilde si riserva la libertà di pensare quel che gli pare.

È curioso che il racconto The Portrait of Mr. W.H. abbia avuto un seguito da esso in qualche modo anticipato. Alfred Douglas, l’amante che trasse Wilde alla rovina, pubblicò infatti nel 1933 The True History of Shakespeare’s Sonnets, convinto che l’ipotesi dell’amico scomparso fosse comprovata dai fatti: aveva infatti “scovato le prove dell’esistenza di un ragazzo di Canterbury di nome William Hughes, che forse fu in rapporti con Christopher Marlowe, drammaturgo rivale di Shakespeare” (Thomas Wright, Oscar’s Books, London, Chatto & Windus, 2008, p. 191n). Ai tempi del successo, Wilde aveva commissionato a Charles Ricketts un ritratto in stile elisabettiano del fantomatico Willie Hughes per una futura edizione della novella. Di quest’operina fatale pare si siano perse le tracce dopo il 24 aprile 1895, quando i beni di Wilde furono venduti all’asta per pagare i debitori.

Un’introduzione ai Sonnets non può esimersi dal citare il verso in cui Wordsworth asserì che “con questa chiave Shakespeare aprì il suo cuore” (in Scorn Not the Sonnet), e la risposta ritardata che gli diede il vittoriano Robert Browning: “If so, the less Shakespeare he” (se è così, è uno S. molto inferiore). Forse intendendo, in anticipo su Wilde, che la poesia non deve esprimere direttamente i sentimenti dell’autore. O facendo emergere una riserva moralistica nei confronti del tema omosessuale. Fra parentesi, i quarantaquattro Sonnets from the Portuguese (1850) della moglie di Browning, Elizabeth Barrett, sono parsi ad alcuni dotati di ricchezza e musicalità shakespeariana.

I Sonnets hanno anche avuto elaborazioni teatrali, fra cui nel 1993 quella stimolante della Volcano Theatre Company di Swansea. Si chiamava L.O.V.E. e presentava tre attori – due uomini e una donna – che si destreggiavano con una bottiglia di lambrusco intorno a un grande letto a baldacchino insultandosi e seducendosi con frammenti dei versi dei Sonnets, recitati ora violentemente ora pacatamente. E non si ripeterà mai a sufficienza che i Sonnets possono essere gustati appieno solo nella loro sostanza fonica di lingua parlata. Lo spettacolo diretto da Nigel Charnock rivelava in maniera dissacrante uno sfondo sadomasochistico, dove l’amore si confondeva con la violenza e la sopraffazione. Soprattutto bastava un lieve mutamento di registro per dare tutt’altro senso a espressione di perdono, amicizia, condanna… o a quanto il poeta dice nel sonetto 20 circa il fatto che il pene dell’amico è “inutile par mi”. Nel corso dello spettacolo l’amico aristocratico adorato diveniva vittima, e il poeta e la dama bruna si mettevano d’accordo per cannibalizzarlo

.Un semplicissimo adattamento per due attori, Natasha Parry e Michael Pennington, è invece quello presentato da Peter Brook nel 2010 in Europa e negli Stati Uniti (a Genova lo si vide, come del resto L.O.V.E., al benemerito Teatro della Tosse). “La serata” scrisse il critico del New York Times, “è divisa in quattro parti con titoli proiettati sul fondo scena nelle brevi pause mentre le luci si abbassano per segnalare una transizione tematica: ‘Il tempo divoratore’, ‘Separazione’, ‘Gelosia’ e ‘Sfida al tempo’. Lo spettacolo si svolge su un palcoscenico coperto da un tappeto persiano piuttosto consunto, con un paio di sedie e sgabelli”. Era uno Shakespeare minimalista, beckettiano secondo la pratica e le fre- quentazioni registiche di Peter Brook, senza accentuazioni e forzature, e minime interazioni degli interpreti. La parola nuda si rivelava capace di manifestare la sua essenza umana sotto gli infiniti giochi della forma. Forse come nel creaturale Happy Days del grande Beckett.

In ultimo vorrei ricordare la fortuna musicale dei Sonnets, che ha avuto almeno due importanti momenti novecenteschi. Igor Stavinskij licenziò nel 1953 Three Songs from William Shakespeare, seguendo (cosa insolita per lui) i principi dodecafonici del rivale Schönberg. Mentre il secondo e terzo canto derivano il testo dai drammi, il primo è il sonetto 8, “Music to hear, why hearst thou music sadly”. Dove la ricercata metafora del concento delle corde è usata in funzione del tema matrimoniale, ed ovviamente era atta ad attirare l’attenzione di un musicista. Il risultato è sospeso, aereo. Meno virtuosistico e più commosso è il sonetto 43 musicato nel 1958 da Benjamin Britten, come ottavo e ultimo movimento del suo Nocturne for Tenor, Seven Obligato Instruments and Strings. I testi del Nocturne riguardano tutti il sonno e la notte. Il sonetto 43, “When most I wink, then do mine eyes best see”, è particolarmente intricato e si direbbe manierato. Britten sottolineando la rivelazione notturna dell’amato con interventi degli archi ne fa nascere una profonda emozione. Per questo movimento si è parlato di un omaggio a Mahler e addirittura a Richard Strauss.

How would thy shadow’s form form happy show

To the clear day with thy much clearer light

When to unseeing eyes thy shade shines show!

La complessità dell’intreccio formale rende i Sonnets inesauribili. Terminata la lettura uno la riprende e ricomincia a riscoprire una lingua che germina dalla vita, la riflette, abbandona, ritrova. Si rimane abbagliati da tanta perfezione formale, a volte anche sazi, come si diceva. Poi ha luogo la riscoperta, magari anche grazie alla guida alla lettura fornita da interpreti, traduttori e musicisti.

In occasione dei quattrocento anni dei Sonnets, mi capitò di suggerire alla redazione di una trasmissione radiofonica Rai, Radio3

Suite, di proporre ogni sera uno dei sonetti, magari chiedendo a persone di diverse professioni legate alla cultura e le arti di commen- tarli. Il mio suggerimento fu accolto, ma non per il commento, che sarebbe stato faticoso costruire e avrebbe rubato tempo. Però ogni sera per diverse settimane è stato possibile sentire un sonetto recitato da un attore inglese e poi letto molto semplicemente dal conduttore della trasmissione in una delle molte e buone traduzioni italiane. Perfino lo Shakespeare più inafferrabile e lirico poteva essere così offerto senza mediazioni dopo quattro secoli ai radioascoltatori del

2009.

Nota Bibliografica

Dopo l’edizione del 1609, i Sonnets furono ristampati in forma rimaneggiata nel 1640. Nel 1780 Edward Malone ne diede un’edizione critica, con emendamenti tuttora per lo più accettati. Fra le edizioni moderne la più importante è la New Variorum, a c. di Hyder Edward Rollins, 2 voll., Filadelfia, Lippincott, 1944. L’edizione di Stephen Booth (New Haven, Yale Univ. Press, 1977) ha il merito di ristampare in facsimile il testo del 1609 a fronte della versione in ortografia moderna, cui accompagna un commento ipertrofico e troppo perentorio. L’originale è anche riprodotto da Helen Vendler nella sua sontuosa edizione commentata (The Art of S.’s Sonnets, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1997), nella cui introduzione (pp. 8-9) si parla anche con costernazione della “revisione” modernista dei Sonnets operata come esercizio poundiano dal poeta Basil Bunting, cancellando le “parole inutili” (cfr. Ezra Pound. Un poeta a Rapallo, Genova, S. Marco dei Giustiniani, 1985, p. 75). Con l’edizione Penguin (1986) di John Kerrigan, anch’egli incline a dettar legge, i Sonnets tornano a essere seguiti come nel 1609 da A Lover’s Complaint, di cui Kerrigan offre una lettura attenta. Sonetti e poemetto riappaiono insieme senza commento nell’Oxford S. a c. di Stanley Wells (1985), mentre il New Cambridge S., certo per distinguersi dall’università consorella, continua a stampare il Complaint (ampiamente commentato) con gli altri Poems a cura di John Roe (1992), e i sonetti a sé. In Italia si hanno traduzioni integrali fra l’altro di Gabriele Baldini (Milano, Feltrinelli, 1965), Alberto Rossi e Giorgio Melchiori (Torino, Einaudi, 1964), Maria Antonietta Marelli (Milano, Garzanti, 1986), Alessandro Serpieri (Milano, Rizzoli, 1991), Giovanni Cecchin (Milano, Mondadori, 1993), Tommaso Pisanti (con commento, Roma, Salerno, 1996). Un tour de force di grande agilità è la versione in rima di Roberto Piumini (Milano, Bompiani, 1999). Le introduzioni di Romana Rutelli all’edizione Garzanti e di Anna Luisa Zazo a quella Mondadori offrono rispettivamente una rassegna della critica e una lettura complessiva dell’opera. L’edizione di Serpieri si segnala per un ampio e attento commento. A Serpieri si deve anche un saggio I sonetti dell’immortalità, Milano, Bompiani, 1999. Gior- gio Melchori è autore di un’edizione commentata del testo inglese (Bari, Adriatica, 1964) e di L’uomo e il potere (Torino, Einaudi,

1973), che propone una lettura strutturalista e politica dei sonetti 20,

94, 121, 129, 146, su cui intervengono Massimo Bacigalupo, “I sonetti di S.”, il verri 7 (1974) e Pier Paolo Pasolini, Descrizioni di descrizioni, Torino, Einaudi, 1979. In W.S.: i sonetti della menzogna (Roma, Carocci, 2009), Dario Calimani traduce e commenta quarantasette sonetti che “nascondono le proprie verità dietro il velo della menzogna più spudorata, sfidando con silenzi e ambiguità ogni tentativo di chiusura interpretativa e ogni proposta di verità assoluta”. Sempre utili Gabriele Baldini, Manualetto shakespea- riano, Torino, Einaudi 1964; e Mario Praz, Storia della letteratura inglese, Firenze, Sansoni, 1966. Fra i volumi di critica segnalo H.C. Bradley, Oxford Lectures on Poetry, Oxford Univ. Press, 1909; Benedetto Croce, Ariosto, Shakespeare, Corneille, Bari, Laterza

1968 (l’ottimo studio di S. è del 1920); E.K. Chambers, W.S., Oxford

Univ. Press, 1930; M.M. Mahood, S.’s Wordplay, London, Methuen,

1957; J.B. Leishman, Themes and Variations in S.’s Sonnets, London, Hutchinson, 1961; Marcello Pagnini, Critica della funzionalità, Torino, Einaudi, 1970; Roman Jakobson e Lawrence Jones, S.’s Verbal Art (sul s. 129), L’Aja, Mouton, 1970. Nel saggio “The Prince’s Dog” (in The Dyer’s Hand, 1963, trad. it. La mano del tintore, Milano, Adelphi, 1999), W.H. Auden propone un notevole accostamento fra la situazione di dipendenza dei Sonetti del poeta rispetto al giovane con quella di Falstaff cortigiano e adulatore del principe Hal nell’Enrico IV: in entrambi i casi si tratterebbe dell’“amore” in parte interessato di un uomo non più giovane per un ragazzo potente e scapestrato dalle reazioni imprevedibili. Due studi di carattere teorico, N.F. Blake, An Introduction to the Language of Literature (London, Macmillan, 1990), e David Buchbinder, Con- temporary Literary Theory and the Reading of Poetry (ivi, 1991), propongono a titolo esemplificativo letture dei sonetti 129 e 73, rispettivamente. Una rassegna succinta della critica si trova in S.: A Bibliographical Guide, a c. di Stanley Wells, Oxford Univ. Press,

1990. Per la fortuna novecentesca si veda Neil Corcoran, S. and the Modern Poet, Cambridge Univ. Press, 2010. La presente introduzione è la versione aggiornata di un testo scritto nel 1994 per presentare una nuova edizione italiana che doveva comprendere i Sonnets e A Lover’s Complaint, progetto che non ebbe seguito.

I sonetti in Italiano ed in originale

| 1 – 20 | 21 – 40 | 41 – 60 |

| 61 – 80 | 81 – 100 | 101 – 120 |

| 121 – 140 |

141 – 154 |

»»» Elenco completo Sonetti

»»» I Sonetti in Inglese, con audio lettura